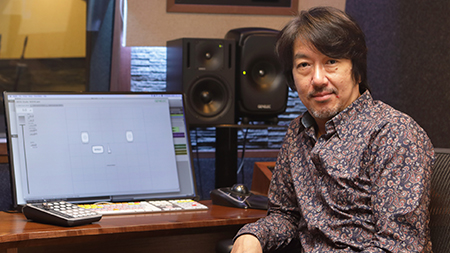

「明確な基準」へと徹底して追い込まれたイマーシブ・スタジオ - CRI・ミドルウェア 本間清司氏

もともとゲーム機等に実装するミドルウェアを手掛けることからスタートしたCRI・ミドルウェアは、現在ではいくつかのグループ会社を持つ「音の入り口から出口までを手掛ける会社」と本間氏は話します。入口は音のデータ、つまり素材を作ること。そして出口とは、ゲームのサウンドミドルウェアとして国内外7500ライセンスの採用実績を持つ「CRIWARE」や、そこに実装されるエフェクトや信号処理、そして遊技機やモビリティに搭載されるハードウェアの開発を意味しています。

グループ会社である株式会社ツーファイブとオフィスを統合する移転に伴って新設された3つのスタジオには、Genelecのスタジオ・モニター群が導入されました。ゲームから遊技機、そして自動車まで、幅広く音のトータル・ソリューションを手掛けている同社だからこそ、モニタリング環境は非常に重要だと話します。

「昔からゲームの世界ではデータ容量やCPUリソースの課題がついてまわります。ゲームでは様々な処理が走っている中、画が止まってしまうのが一番NGなので、そうなると真っ先にやり玉に挙がるのがサウンドです。ゲームに実装するにあたってコーデックの剪定や圧縮率の調整、デコード処理のタイミングを最適化して、どこまで音質的に納得できるレベルに落とし込めるのか。つまり、ゲーム開発者が意図した体験をプレーヤーに届けるミドルウェアを提供することが求められるため、それらの下支えをしている信号処理を開発するにあたり、正確なモニタリング環境が重要になってきます」

CRI・ミドルウェアとツーファイブには、ステレオでのミックスに対応したSTUDIO AとSTUDIO B、そして7.1.4chのイマーシブ環境を備えるSTUDIO Cの3つのスタジオがあり、そのいずれにもGenelecのスタジオ・モニターが導入されました。その中でもイマーシブ・スタジオの開設には、とりわけ本間氏の強い思いが関係しています。

「イマーシブはもともと、映画やゲーム向けに出てきた概念です。私たちの会社もアメリカに支社があったこともあり、2004年ぐらいからDolbyさんやPlaystationを手掛けるSony Interactive Entertainmentさんの本部の方とかと "これからの先のオーディオはどうあるべきか" といった話をさせていただいていたんですね。実はゲームの分野では、オブジェクト・オーディオについてはDolby Atmosが出てくる前のサラウンドの時代からやっていたのですが、予算はもちろん当時は必ずスピーカーの数を揃えなければならないなど、たくさんの制約がありました。そうしたトレンドを個人的に追っている中で、きっかけになったのは、Greg Pennyが "Dolby Atmosを音楽向けに展開したらどうなるのか" と制作したElton Johnの『Rocket Man』でした。これを聴いて、これは音楽への可能性もある、ようやくバイノーラルのヘッドホンでも現実的に聴けるな、と衝撃を受けました。"多chでの音を楽しめる時代が来る"。ここに賭けたんです。私たちの会社は音の会社なので、"ステレオ以上のことも対応していかなきゃ" ということが一番のモチベーションとなっていました」

その後、本間氏は自ら社長へ直談判。見事社内を説得し、イマーシブ・スタジオの導入へとこぎつけることになります。導入するスピーカーについては、最初からGenelec一択だったと振り返ります。

「実は私自身が、プライベートでもGenelecを使っているんです。大学生のころからDJをやっていたので、レコード会社さんとダンスミュージックの仕事をさせていただいていたり、音源制作的なところはそのころからやっていました。当時から大手のスタジオに行くと、Genelecは必ず置いてあったんです。CRI・ミドルウェアの前には自分で会社もやっていたのですが、どこにでもあるスピーカーが作業しやすいということと、もちろん憧れもあったので、そのスタジオには1038を導入していました。こうした経緯がありますので、Genelecの出音というのは自分自身も分かっていたんです」

The Onesの最初のラインナップとして8351Aが出た時も「一目惚れ」だったそうです。

「出音が上から下までフラットだし、コアキシャルで、細かいところも確認しやすい。やっぱり理想は、スモールとラージを一台のスピーカーでやれたら、みたいなところがあるのですが、The Onesはその理想を叶えてくれたな、と思っています。ただ、当然予算も関係しているので、現在はフロントのL/C/Rが8351B、それ以外のサラウンドとハイトchは8330Aとしています」

GLMのおかげでトライ&エラーを、何度もストレスなくできました。

スタジオが完成して以降も本間氏を中心として徹底的なサウンドのチューニングを行っていると話します。そこで「本当に助かっている」と本間氏が絶賛するのが、GLMソフトウェアでした。

「GLMはバージョン2の時から使用していたのですが、その進化はたくさんありますよね。特に現在のGLM 4になってからは、補正の精度が高いということはもちろんですが、クラウド・ベースでの動作になったのに "もうできたの?" というくらい早くなりましたね。GLMのおかげで、トライ&エラーを何度もストレスなくできました。スイープ音も全てスピーカーの内蔵DSPから出ることと、測定マイクにおいても個別のキャリブレーション・ファイルが用意され、自動適用するので、補正に対する信頼性もあります。それともうひとつ、この部屋では3ウェイのThe Onesと2ウェイの8330が混在しているのですが、ちょうどGLM 4.1へのアップデートのタイミングでThe Onesシリーズの新機能としてリニア・フェーズ(拡張された位相直線性)が実装されたことは大きかったですね。そのおかげで、3ウェイも2ウェイがシステムに混ざっていても音の繋がりなど違和感のないサウンドにすることができました」

GRADEレポートは、チェックすべき項目を全て視覚化してくれるので、何を目指せばいいのかを明確にしてくれました。

そしてさらに、本間氏が音の追い込みの際に特に役立っていると話すのが、GRADEレポート機能です。

「スピーカーのセッティングや部屋を追い込んでいくにあたって、一番困るのが "何を基準にしたらいいのか?" というところでした。GRADEレポートでは、チェックすべき項目を全て視覚化してくれるので、例えば、'Summary' のところの表示は色によって基準に対する評価がつくので、一眼で全体のシステムを把握することができます。ここが全部緑になるようにすればいいのか、とか、詳細の項目ではどの周波数範囲が何dBくらいに収まっていないといけないのかなど、何を目指せばいいのか調整の方向性を明確にしてくれました。私の場合は、最初の 'Summary' を確認して、次に 'Peaks and notchs' のコメントを確認します。それから 'All early reflections' の初期反射についてと 'Wavelet' 、最後に 'ITU-R BS1116 compliance' のところを参照して、グラフに示されている範囲にきちんと収まっているかということを確認しています」

CRI・ミドルウェアのスタジオでは、GLMとGRADEレポートをフル活用して音の追い込みを行っていますが、これは同様にマンションの一室で8361Aをフロントに据えた9.1.4ch環境が構築された本間氏の自宅スタジオでも威力を発揮しているとのことです。この経験に基づく知見は、2023年8月25日に開催されたゲームに関する技術や知識を共有するカンファレンス『CEDEC』での本間氏のセッションで発表されました。

「GRADEレポートは室内音響を専門とするような人だけではなくて、我々みたいなエンジニアでも調整できる可能性を示してくれたと思います。イマーシブはともすれば "それは会社だからできるんでしょう" と思われがちなんですけど、例えば、ホーム・センターで売っている単管パイプを使ったりとか工夫することで、スピーカーを設置することは十分可能です。さらにGLMで最適化させて、GRADEレポートで鳴りの状態を確認して、という作業を行うことで、"家でも基準に適合するようなイマーシブ環境が作れるんだ" ということをもっと知ってほしいな、と思っています」

CRI・ミドルウェアのイマーシブ・スタジオでは、自社のイマーシブ・オーディオ対応の開発やレコード会社からの配信音源のDolby Atmosミックスなど多岐にわたって使用されています。そうしたワークフローのなかで、本間氏はイマーシブに取り組む価値について次のようにコメントします。

「Dolby Atmosなどのイマーシブ・ミックスをやっていて思ったのは、ステレオにはず〜っと王道のミックスの仕方、例えばヴォーカルは真ん中にあって、低音系も真ん中に置くとか、そのセオリーがワンパターン化していると思うんです。その反面、空間へある程度自由に音が配置できるとなると、ライブ会場の客席に座っていて舞台をみるようなパターンも作れますし、客席じゃなくて、舞台の演者の真ん中に自分が飛び込めるっていうミックスも可能です。これがやっぱり、イマーシブ、つまり“没入感”っていう言葉通り、音楽に没入できる体験を提供できるんじゃないかと思っています。聴くじゃなくて体験というところに今の若者は価値を見出してお金を費やしていることを考えると、イマーシブはまさに、音楽に没入できる体験を提供できるソリューションというか……新しい音楽業界の発展の可能性を示してくれていると思います」

キット・リスト

[STUDIO C]

[STUDIO A]

[STUDIO B]

関連製品

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?