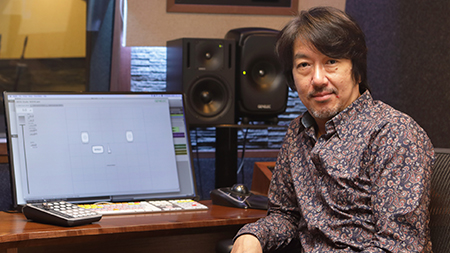

演奏家の解釈を正しく伝えるための「信頼」- 深田 晃

サラウンド録音におけるマイクキング手法「Fukada Tree」の提唱をはじめ、レコーディング界に大きな影響を与え続けている深田晃氏。その録音観について訪ねると、「録音とは、物理的なマイクが捉えた実際の音ではなく、より本物らしく作り上げるフィクション」と話します。

「要するに、録音物というのは、嘘ですよ、ということなんですよね。例えば、すごい昔に『世界の最新兵器』っていうレコードを作る企画がありました。まだテープレコーダーを使用している時代です。その中に戦車の音っていうのがあったんですが、それにはちゃんとリアルがあるんです。要するに、ガチャガチャ言っているだけ。誰が聴いても "なに、これが戦車?" みたいな感じなんですよ。だけど、テープレコーダーを手で回すと "ウェーィン、ウェーィン" って鳴るじゃないですか。だからそれをガチャガチャガチャッて動かして録音するんです(笑)。すると本物っぽくなって、みんなが戦車だと感じてくれる。でも、それは嘘ですよね? 嘘だけれども、リアルに感じさせる嘘。それが録音の真実だと思うんです。その意味で、人が何を聴こうとしているのか、感じようとしているのかを知らなければなりません」

N響(NHK交響楽団)コンサートや毎年松本で行われるセイジ・オザワ松本フェスティバルでのオーケストラ・コンサートをはじめ、ロイヤル・コンセルトヘボウ、ウィーン・フィルなどの海外も含むオーケストラの演奏の収録や配信など、名だたる作品のレコーディングを担当してきた深田氏。そうした録音のなかで大切にしていることをお聞きすると、「クラシックは、スコアがその音楽の全て」と切り出します。

「クラシックを録音するということは、指揮者がそのスコアをどう表現しようとしているのか、また、演奏家はそれに対してどう反応しているのかを瞬時に判断して、同じ方向で音楽を構成しなければなりません。もちろん、指揮者や演奏者の人たちの解釈があって、その場、その演奏が成り立っているわけですが、例えば一番バランスが良く録れるところにマイクを立てたとしても、本当にその演奏家が表現したかったことがそのまま録れるということにはならないんです」

クラシックにはスコアの中に、作曲者が込めた様々な想いがあります。もちろんそれは、全て音符として記録はされていますが、肝心なのは、その音がどのような意味で、どのような意図を持って記されているのか、ということ。深田氏は「この音が聴こえるべきものなのか、聴こえないべきなのか、これはすごく難しい問題」と話します。

「例えば、ベートーヴェンだとよくあるのが、弦楽器セクションの上でフルートが同じフレーズを吹いていること。これは音色の少しの厚みとか変化を加えるためのフルートであって、際立ってはいけないとか。音楽的語法のなかでの表現ですから、それをメイン・マイクで録って……ただ、それだけではきっと上手くいかないのでスポットマイクを足すんですけど、その具合が多すぎると聴こえ過ぎちゃうわけですよね。そうすると、演奏上は間違っていないけど、音楽としてはこの場で作ろうとしたものとは違うものができてくる。つまり、音楽としてでき上がる時に、それが演奏家の解釈どおりなのか、ということなんです。だからクラシックは難しいんですよ(笑)」

そうした演奏者の表現の真髄に迫る録音を行っている深田氏は、音楽録音から放送の現場まで、長年にわたりレコーディングの第一線で活動し続けています。その間、かつてのハイビジョン放送時代の3.1chからサラウンドへと音の再生フォーマットは映像とともに進化を遂げてきましたが、そこで欠かすことができないのが冒頭にも触れた深田氏が提唱したサラウンド録音のマイキング手法「Fukada Tree」です。

「ちょうど時代的にハイビジョン放送っていうのがはじまっていて、3.1chに取り組みました。映像は画面が大きくなると、やはり音もステレオでは物足りなくなるんですよね。どんどん広がりが欲しくなるんです。それでサラウンドをやるようになって色々と試しているうちに "こういうやり方にしたら、シンプルにできるんじゃないか" と92年のニューヨークのAESで提案しました。複雑なマイク・アレイではなく、シンプルに5.1chを捉えることを目指したもので、いまのイマーシブにも応用できます。いわゆる空間の音をキャプチャーする方法は色々なものがあるし、何が正しいということはないのですが、例えばバスケットボールのような大きなマイクがあって、それを一番良い場所に置く、と。そのバスケットボールを真ん中で割って、前に向いているものはできるだけ後ろの音が入らないように、後ろの方に向いているマイクはなるべく前の音が入らないようにすればシンプルだ、って。それの延長なんです。それがいつからか "Fukada Tree" と呼ばれるようになっていました」

このようにレコーディングに対して様々な提案を行ってきた深田氏は、イマーシブ・フォーマットの録音にも早くから積極的に取り組んでいます。ただし「5.1chの延長線上では作りたくない」と語るなど、ここでも氏の考え方にのっとったレコーディングが行われています。

「イマーシブに取り組んだこと自体は時代の流れ、というべきでしょうか(笑)。基本的に立体的なものはNHK時代の22.2chなどをやっていましたので、やはり立体方向に音があることはメリットが大きいな、ということは分かっていました。ただ、5.1chの頃はやはり基本的に後ろはアンビエンス、というのが多いんですが、イマーシブではそれだけだと本当につまらないな、と思っています。もちろん、それぞれのチャンネルに楽器を配置することはできるけども、違和感がどうしてもある。だからそれこそ、指揮者の位置じゃないですけど、もっとステージ寄りになろうと。幸いDolby Atmosだと7.1chがベースなので、サイド・スピーカーがあるじゃないですか。だから、ちょうど指揮者の位置だとストリングスは真横から聴こえますよね。今までは客席の一番良い席で聴いているっていうのを目指していたかもしれないけど、もっと前にずんずんと歩いていって、指揮者の位置なのか指揮者の後ろなのかは分かりませんが、そうするともうちょっとパースペクティブが広がる。そっちの方向にしたほうがいいかな、と思っています。これには、ことにクラシックに関しては、指揮者の表現が主たるもの、というふうに考えていることが大きいです」

音楽制作で用いるスピーカーの場合は、ディテイルを正確に再現できることが重要です。

このようにエンジニアリングに対しての確固たる考えと柔軟かつ豊富なアイデアで常に最先端のレコーディングを切り開いている深田氏は、そのモニタリングに3つのスピーカーを使い分けています。それらには「真四角ではなく、丸みを帯びたスピーカーである」という共通点があります。「四角いスピーカーだと、どうしても鼻詰まりのように聴こえてしまう」と話す深田氏ですが、これは周波数特性よりも時間軸での表現を重視しているということが関係しているようです。

「実は "これが完璧です" というスピーカーというものは、存在しないと思っています。スピーカーに求めるものはたくさんありますので、ひとつのスピーカーで満足することはできません。そのなかで、特に音楽制作で用いるスピーカーの場合は、ディテイルを正確に再現できることが重要です。このディテイルというのは、音の立ち上がり特性、すなわち時間特性の正確さによって生み出されると思うんです。人間の発音でもそうですが、話し始める一番最初の言葉が掴めないと意味が分からなくなってしまいますよね。楽器の場合は音色で、最初の立ち上がりで、それがオーボエなのかフルートなのかという細かいところが分かるのです。これが時間特性の重要なところです。また、マイクをたくさん立てていると位相関係がすごく複雑になりますよね。オーケストラに関しては、メイン・マイクとその他のマイクが色々と混ざっているのをいかに時間的に揃えていくか、ということが大事なんです。それを把握しやすいのが8331のような同軸スピーカーの利点だと思うのです」

深田氏はイマーシブ作品であっても、まずステレオのミックスを行い、全体の音色感を把握してからイマーシブ・ミックスに展開するという手法を採っています。つまり、深田氏が求めるディテイルを再現できるということは、演奏の核心に迫る意味も非常に重要です。だからこそ複数のスピーカーに役割を持たせ、それぞれで並行してチェックをするというプロセスを採用していますが、そのなかで8331を「標準的に判断しやすいスピーカー」と評価します。

音の問題点が把握しやすい。

そういう安心がありますね。

「この "標準的" というのは、いわゆる安心して使うことができるか、ということです。つまり信頼感ですね。8331は同軸なので、この形であればこの部屋のリスニング・ポイントで聴いても位相がズレることはないんです。つまり音の問題点が把握しやすい。そういう安心感がありますね。それと、GLM(Genelec Loudspeaker Manager)も非常に有益です。私自身は、部屋がモニター・スピーカーに影響を与えるというよりも、モニター・スピーカーは常に部屋と一体のものであると考えています。ですので、この部屋もそうですが、悪い影響を最小限に抑えるためにスピーカーの前にはものをできるだけ置かずに、ニアフィールドで聴くことを実践しています。GLMを使うと、スピーカーから出たインパルスが測定用マイクロフォンにどのように入っているのかということが目で見て分かるんです。どこにディップがあって、どこにピークがあるかっていうのが、感覚的にではなくて実際のデータとして分かる。これを把握できることは、とてもメリットがあると思うんですよ。GLMによるキャリブレーションも非常に正確に行われていると感じています」

GLMを導入するメリットをこのように話す深田氏は、さらに測定後もソフトウェア上のEQで細かく微調整して使用しており、測定だけにとどまらないその使い勝手の良さも魅力と話します。ここにも、深田氏が考える時間軸特性の重要さが関係しているようです。

「スピーカーに対するイコライジングは、そのポイントの周波数だけではなく倍音関係にも影響するため非常に難しくて、静的な信号とは違って常に変化している動的な音楽信号に対しては注意深く見極める必要があります。音楽で最も重要なのは元の波形の再現性ですが、それに大きく関わっているのは時間特性というのが私の考えです。イコライジングは周波数領域でのコントロールですから、それが時間領域にどう影響するのかを考えながら注意深く調整すべきだと考えています。私の場合はキャリブレーションした後に、GLMのEQで細かく調整しています。例えば、極端にかかっているところはちょっと戻したり、Qを調整したりして自分にとって違和感のないようにしています」

深田氏の場合はGLMで何度も測定しながらトライ&エラーを繰り返す使い方をしていますが、GLMによるキャリブレーションの処理速度の速さも大きな魅力と話します。自宅スタジオにとどまらず、深田氏はコンパクトなサイズの8331を様々な現場にも持ち運びミックスを行っているそうです。この夏に行われたセイジ・オザワ松本フェスティバルでは、現場のレコーディングで8040を使用し、ミックスでは8331が用いられました。

これまでの2つのスピーカーに8331が加わったことで、より信頼できるミックスを行うことが可能になったと話します。

「今、私は3種類のスピーカーを使用していて、ミックスの最終確認ではそれらを切り替えて確認しています。それぞれに特徴がありますが、8331を導入したことでよりバランスの取れたモニター環境となったと考えています。結果として、どこのスタジオに持っていても、これまで以上に問題のない録音/ミックスを行うことができるようになりました」

関連製品

ユーザー・レポート

導入事例

Roxy Hotel - Smart IPで音楽をクールに楽しむ

「“クオリティ"という概念を伝えたい時、Genelecは最良の選択」― マンハッタンの4つ星ホテルがSmart IPを選んだ理由とは?

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO - Genelecが空間をよりクリエイティブにする

Genelec が空間をよりクリエイティブにする。世界的な展覧会でGenelecが選ばれる理由とは?